|

Zeit

und Zeitlosigkeit des Atelier Valèík

Einmal habe ich über das Atelier Valèík geschrieben, dass es

zuallererst eine Familie ist. Damit habe ich nicht nur die Tatsache

gemeint, dass es um einen Vater und seine Kinder geht, also um eine

Familie, für die das Malen, Fotografieren, die Produktion von

Statuen, Gebrauchsgegenständen, Covers oder Kalendern seit nun fast

12 Jahren zum Leben und dessen Sinn geworden ist. Dafür könnten wir

in der Geschichte viele ähnliche Beispiele finden und es gibt keinen

besonderen Grund dies zu betonen. Wenn ich das trotzdem getan habe,

und nicht nur einmal, dann meinte ich damit, dass das Wort Familie

in diesem Fall etwas Zeitloses, Naturhaftes, genauer Blutsverwandtes,

aber auch etwas Institutionelles, Geschichtliches und daher

Zeitliches in sich vereint. Man könnte einwenden, dass das nicht nur

für Malerfamilien gelte, sondern für alle Familien überhaupt, und

man hätte nach unseren gängigen Vorstellungen auch Recht damit. Als

ich mich auf die Institution der Familie berufen habe, hatte ich

keine rechtlichen oder gesellschaftlichen Normen oder politische

Vorstellungen im Sinn, sondern die einfache Tatsache, die nur für

wenige Künstlerfamilien gilt. Im Atelier Valèík bedeutet die Familie

nicht nur Verwandtschaft, sondern auch Malerschule, Werkstatt,

Künstlergilde und Atelier in einem. Ich erwähne es, weil ich aus

dieser Vielschichtigkeit der Familie die besonderen

Erscheinungsformen von Zeit und Zeitlosigkeit des Atelier Valèík

herleiten will. Wenn ich über die Zeit schreibe, dann will ich es

nicht auf die Geschichten über gute, schlimmere und schlimme Zeiten

einschränken, so wie wir alle sie individuell erleben und zweifellos

auch die einzelnen Mitglieder des Atelier oder das Atelier selbst.

Ebenso beabsichtige ich keine Chronologie des Atelier Valèík zu

liefern von seiner Gründung im Jahre 1993 bis zu der jüngsten

Ausstellung des Jahres 2005. Es wäre sicher eine stattliche und

aufschlussreiche Aufstellung. Aber ich will nicht die „äußere“

Geschichte des Atelier Valèík, seine Wandlungen, die Verlegungen

seines Sitzes oder die gesellschaftlichen Ereignisse rekonstruieren,

welche auf das Atelier Valèík einwirkten bzw. die es selber

hervorrief. Auch darüber könnte man so manches schreiben und es

würde sich sicher lohnen, für eine Weile Historiker zu werden und

die Archive zu durchforsten. Es würde sich zumindest bestätigen,

dass das Atelier Valèík nichts Fiktives oder Virtuelles ist, sondern

eine Künstlergruppierung, die nicht nur ein Bestandteil der

tschechischen, mährischen und mitteleuropäischen Gemeinschaft ist,

sondern auch etwas, was Aufmerksamkeit auf sich zieht, Interesse

hervorruft, positive und widerspruchsvolle Reaktionen herausfordert

und damit seine Ungewöhnlichkeit kraftvoll bestätigt. Mit dem

Begriff der Zeit will ich auch keine Spekulationen über Herkunft,

Einflüsse, Parallelen, kurz über die innere Geschichte ihres

Schaffens einleiten, auch wenn sich hier ebenfalls viel Gewichtiges

zeigen würde. Es würde wahrscheinlich zu Tage kommen, dass sich das

Atelier Valèík in der Zeit des Eindringens der Medien und

Installationen eher „unmodisch“ und wohl auch „antiprofessionell“

den klassischen Gattungen des Malens widmet, so wie wir sie noch am

Anfang des vorigen Jahrhunderts beobachten konnten. Wir würden

feststellen, dass das Atelier Valèík sich mit gegenständlicher

Malerei und mit Gattungen befasst, die gegenwärtig eher auf dem Feld

der naiven als der avantgardistischen Kunst anzutreffen sind. Solche

Überlegungen, so interessant sie auch sein könnten, will ich jetzt

nicht weiter ausführen. Im Gegenteil: Über die Zeit und die

Zeitlosigkeit will ich etwas im Hinblick auf die einzelnen Teile und

Schaffensmethoden des Atelier Valèík schreiben. Zum Beispiel darüber,

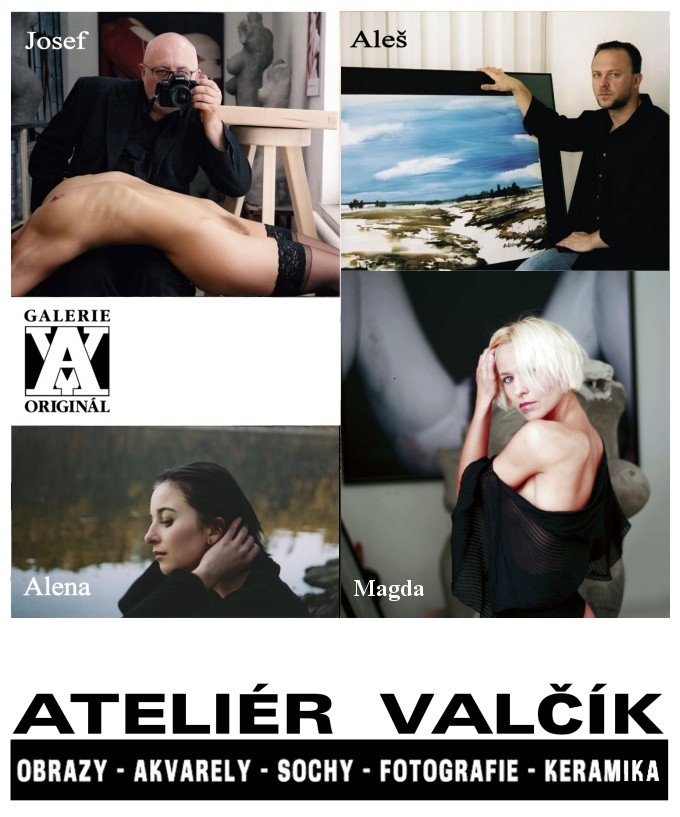

dass Josef in dieser Gruppe den zeitlichen und historischen Faktor

verkörpert. Nicht nur aus dem Grund, weil er das Atelier gegründet

hat, sondern vor allem deshalb, weil er ständig unzufrieden, ständig

auf der Suche ist. Solche Motivationen und Charakteristika erfordern

jedoch eine nähere Erklärung. Allein schon deswegen, weil das Gefühl

der Unzufriedenheit und des Suchens auch die anderen Mitglieder des

Atelier teilen. Josef Valèík projiziert jedoch gleich von Anfang an,

und darin unterscheidet er sich von seinen Kindern, die

Unzufriedenheit und das Suchen nach außen, in nicht nur technische

Experimente, in seine Grenzgänge zwischen Kunstarten und Gattungen,

von Gemälden über Fotografien bis zu Skulpturen. Aleš und Magda

kehren ihre Unzufriedenheit und Suche nach innen, konzentrieren sich

auf kaum merkbare, für sie jedoch wesentliche Änderungen des Malens

in schwerpunktmäßig einem Medium, ja beinahe überwiegend in einer

Gattung. Zeit und Zeitlosigkeit zeigen sich im Schaffen der

einzelnen Künstler des Atelier auch darin, welchen zeitgebundenen

und zeitlosen Gattungen sie sich widmen. Wenn Josefs Porträts, Akte,

Blumensträuße oder auch symbolische Bilder versuchen Veränderungen

festzuhalten, dann gilt dasselbe auch für Alešs Marinen und

Landschaftsbilder mit Wäldern, Wasserflächen und Küsten; für Magda

jedoch viel weniger, denn sie malt mit zielbewusster Beharrlichkeit

Stillleben und schmale Ausschnitte von Landschaften ohne bemerkbare

Anwesenheit des Menschen. Zeit und Zeitlosigkeit haben in den Werken

von Josef, Magda und Aleš noch eine, zwar mit dem Gesagten verwandte,

aber sich davon unterscheidende Dimension: Es ist die Zeit bzw.

Zeitlosigkeit der Malmethode, der Handschrift, der verwendeten

Technik. So unterscheiden sich die zeitgebundene gestische Malerei

oder die leidenschaftliche Handschrift der Bilder und Skulpturen

Josefs, die zu einer Zeitlosigkeit des Symbols tendieren, wie sich

die fließenden Aquarellbilder von Aleš unterscheiden, welche die

Vergänglichkeit der Zeit widerspiegeln, die Wandelbarkeit des sich

ständig Wiederholenden, Zeitlosen. Ebenso differieren die Ölbilder

Magdas, welche die Zeitlosigkeit der Geometrie und die

zeitgebundenen vibrierenden farbigen Punkte miteinander verknüpfen.

Die Zeit und die Zeitlosigkeit bilden im Atelier Valèík jene

charakteristische Einheit der Unterschiede, die wohl kaum zu sehen

wäre, wenn das Atelier Valèík nicht eine Familie wäre. Aus diesen

inneren Zusammenhängen erklärt sich auch das immer wiederkehrende

Ringen des Atelier Valèík, die periodischen Verwandlungen der vier

Jahreszeiten, deren kritische Punkte Zeit und Bewegung sind, im

Medium der Malerei festzuhalten.

Doz. PhDr. Marian Zervan, PhD. (1952) ist Theoretiker und

Ästhetiker der Kunst und der zeitgenössischen Architektur. Er

schrieb Bücher über sakrale Ikonographie, ist Kurator von

Ausstellungen über die slowakische Gegenwartsarchitektur im In- und

Ausland, für die er umfangreiche Studien in die Ausstellungskataloge

verfasst hat. Er wirkte als Dozent an der Fakultät für Architektur

der TU Bratislava, gegenwärtig ist er auch Dozent an der Hochschule

für bildende Kunst in Bratislava.

|