|

|

|

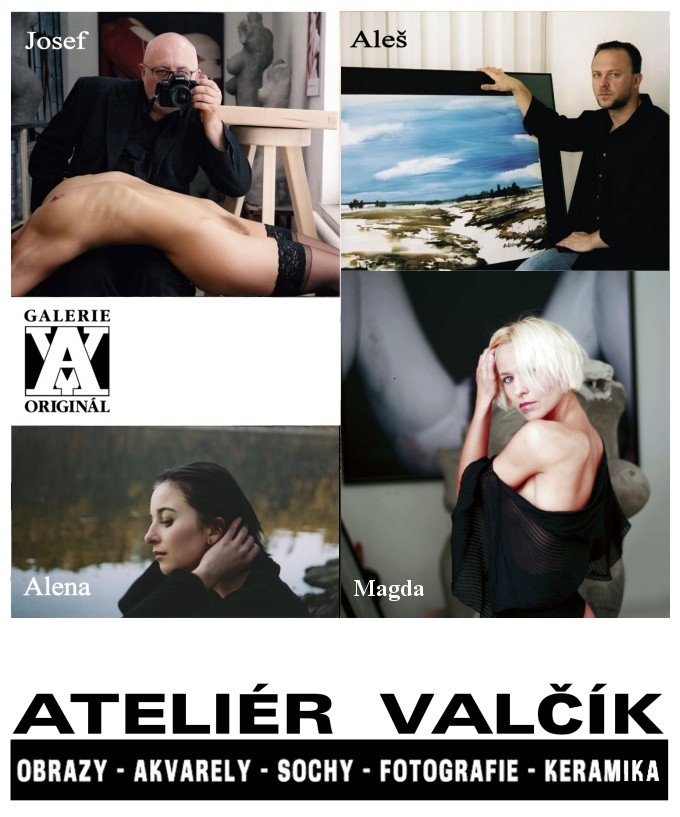

Temporalité et intemporalité de l’Atelier ValèíkUn jour, j’ai caractérisé l’Atelier Valèík comme une entité qui est avant tout familiale. Je ne voulais pas, par cette caractéristique, désigner seulement le fait qu’il s’agit d’une famille – un père et ses deux enfants – pour laquelle la peinture, la photographie, la sculpture, les arts appliqués et la confection des pochettes, couvertures et calendriers sont devenues, depuis douze ans bientôt, toute une vie - le sens de la vie. L’histoire nous fournit bien des cas semblables et apparemment il n’y a pas de raison de le souligner. Pourtant, si j’ai souligné le fait à plusieurs reprises, c’est que le mot famille, ici, conjugue l’intemporel au temporel – la nature et la consanguinité à l’institution et à l’histoire. On pourrait objecter que tel est le cas général et qui concerne non seulement des familles de peintres, et on aurait raison, quant à l’usage courant du terme. Toutefois, en insistant sur l’institution familiale, je ne prenais en considération ni normes juridiques ou sociales, ni concepts politiques, mais un simple fait qui ne caractérise que peu de familles d’artistes. En effet, dans l’Atelier Valèík, la famille désigne non seulement les liens de sang, mais aussi une école, un atelier, un corps de métier à la fois. Je rappelle le fait pour déduire de cette polyvalence de la famille les différents aspects du temps et de l’intemporel dans l’Atelier Valèík. En parlant du temps, j’aimerais éviter les aléas des bons et mauvais moments que nous traversons tous et qui touchent aussi, individuellement et corporativement, les membres de l’Atelier Valèík. Je passe sous silence, également, le survol chronologique de l’histoire de l’Atelier depuis sa fondation en 1993 jusqu’à la toute dernière exposition en 2005. La liste des activités serait longue et sans doute instructive. Je n’ai pas l’intention de reconstituer l’histoire événementielle, superficielle, de l’Atelier Valèík – les transformations de son équipe, les déménagements et changements d’adresse, les événements subis ou provoqués. La matière est riche et il serait tentant de se faire historien et dépouilleur d’archives. L’examen confirmerait, entre autres, que l’existence de l’Atelier Valèík n’a rien de fictif ou de virtuel, mais qu’il s’agit d’un groupe qui appartient à la communauté tchèque, morave et centre-européenne et qui attire l’attention, provoque l’intérêt, suscite des réactions, tant favorables que contradictoires, tout en confirmant son allure insolite, spécifique. En faisant appel au temps, je ne veux pas non plus évoquer des hypothèses sur les origines, filiations, parallèles, autrement dit sur l’historicité intrinsèque des oeuvres de l’Atelier Valèík, même si un bref aperçu aboutirait à des constatations pertinentes. Il en ressortirait, entre autres, que l’Atelier Valèík se positionne – à l’époque qui envisage les interférences des média et des productions artistiques – „contre la mode“, voire „contre le professionnalisme“ en se consacrant aux genres classiques de la peinture, de la sculpture, ainsi que nous avons pu le voir, encore, au début du siècle dernier. On constaterait aussi que l’Atelier Valèík se consacre encore à la peinture figurative et aux genres qui, de nos jours, appartiennent plus au domaine de l’art naïf qu’à celui des avant-gardes. Si je m’abstiens de développer, ici, les réflexions suscitées par les faits mentionnés, c’est pour mieux centrer l’attention sur le temporel et l’intemporel tels qu’ils se reflètent dans les oeuvres et les procédés de l’Atelier Valèík. Il importe de constater qu’au sein du groupe, Josef Valèík représente le facteur temporel, événementiel, ne serait-ce que parce qu’il est le fondateur de l’Atelier et que la quête du nouveau constitue le fond de son être inquiet. Cette caractéristique demande toutefois à être élargie et précisée, car l’inquiétude et l’impulsion de la recherche du nouveau sont partagées aussi par les autres membres le l’Atelier. Ce qui distingue cependant Josef Valèík de ses enfants est l’extériorisation de la quête et de l’inquiétude créatrice qui se manifestent dans ses expériences avec les différentes techniques et dans les combinaisons intergénériques qui transgressent les limites des genres – peinture, dessin, photographie, sculpture. Chez Magda et Aleš, la quête et l’inquiétude créatrice s’intériorisent, se concentrent sur ce qui est à peine perceptible, les transformations se condensent pour la plupart dans un seul centre de gravité – un seul genre ou mode de représentation. Le rapport entre le temporel et l’intemporel dépend également de la nature temporelle ou intemporelle des thèmes et genres préférés par tel ou tel membre de l’Atelier. Si les portraits, les nus, les bouquets de fleurs et les peintures symboliques de Josef tentent de dominer le phénomène de la métamorphose, si Aleš cherche à saisir le changements à travers ses marines et ses vues paysagistes des forêts, des plans d’eau et du littoral, Magda, par contre, s’inscrit dans la prospection persistante des natures mortes et des paysages sans traces de la présence humaine. Dans les oeuvres de Josef, Aleš et Magda, le temporel et l’intemporel ont encore un autre aspect différentiel, relatif à l’écriture picturale, à la technique, aux modes de représentation. Alors que la peinture gestuelle et le modelage passionnel des statues de Josef tendent vers une symbolique intemporelle, la fluidité des peintures d’Aleš reflète le transitoire et l’éphémère de l’éternel retour, tandis que les peintures à l’huile de Magda unissent l’intemporel de la géométrie au frisson temporel des taches de lumières et d’ombres. Le temporel et l’intemporel constituent donc, au sein de l’Atelier Valèík, des connexités différentielles caractéristiques qui passeraient inaperçues si l’Atelier Valèík n’était pas une famille. Sans ces connexités, il serait impossible de comprendre les tentatives périodiques de l’Atelier Valèík de se mesurer au temps pour saisir les métamorphoses du cycle des saisons – par une peinture qui se situe à l’intersection critique du mouvement et du temps. Doc. PhDr. Marian Zevan, Ph.D. (1952) est théoricien, esthéticien et historien de l‘art et de l‘architecture contemporaines. Il est auteur de monographies sur l‘iconographie sacrée, auteur de plusieurs expositions nationales et internationales consacrées à l‘architecture slovaque contemporaine, auteur d‘importantes études spécialisées publiées dans les catalogues de ces expositions. Après avoir enseigné à la Faculté de l‘architecture de l‘Université Technique de Bratislava, il travaille actuellement comme professeur à l‘École des Beaux-Arts de Bratislava. |